Die pünktlich zum Kleist-Jahr produzierte Fernseh-Doku Die Akte Kleist gibt sich kriminalistisch und verspricht skandalöse Einblicke in das Leben des Autors. Der inhaltliche Mehrwert lässt allerdings zu wünschen übrig. Eine wirkliche Lösung will der Film aber auch gar nicht liefern.

Von Kevin Kempke

Der kleine Wannsee in Berlin gehört eigentlich nicht zu den Orten, die man in Zusammenhang mit Weltliteratur bringen würde. Dass er trotzdem in so gut wie jeder deutschen Literaturgeschichte zu finden ist, liegt an Heinrich von Kleist, der am 21. November 1811 zusammen mit Henriette Vogel, einer Berliner Salondame, dort seinem Leben ein Ende setzte. Nun, da sich Kleists Todestag zum zweihundertsten Mal jährt, steigt auch das mediale Interesse an dem Dichter. Die Rezeption beschränkt sich dabei keineswegs auf ein wissenschaftliches Umfeld, Kleist ist massenmedienkompatibel. So hat sich auch das Fernsehen dem Autor in einem neuen Dokumentarfilm unter dem Titel Die Akte Kleist angenommen. Wie nähert man sich in einem visuellen Medium einem Menschen, von dem nur ein einziges authentisches Portrait überliefert ist?

Der inszenierte TodStilistisch bedienen die Regisseure Simone Dobmeier, Hedwig Schmutte und Torsten Striegnitz eine Vielzahl von Ebenen: Interview-Fetzen mit Kleist-Experten aus Wissenschaft und Theater (u.a. die Literaturwissenschaftlerin Ulrike Landfester und Regie-Urgestein Claus Peymann), Comic-Zeichnungen, moderne Stadtszenen und, natürlich, auch die unvermeidlichen nachgestellten Szenen, in denen der Schauspieler Alexander Beyer in die Rolle Kleists schlüpft und vermeintlich Bedeutungsschwangeres zum Besten gibt, während er etwas ungelenk mit Henriette Vogel (Meret Becker) am Wannsee umherstakst. Immer wieder gibt es lange Close-Ups, die Kameraführung ist häufig subjektiv, wir betrachten Heinrich und Henriette aus den Augen des jeweils anderen, als ob uns das helfen würde, ihren Seelenbewegungen auf die Spur zu kommen. Später treffen wir die beiden im Zimmer des Gasthauses wieder, in dem sie ihre letzte Nacht verbringen. Die Geduld des Zuschauers wird hier angesichts der versammelten Grausamkeiten aus dem Schreckenskabinett des Reenactment und der schieren Länge, die diese Passagen einnehmen, erheblich auf die Probe gestellt – vor allem da sie keinen inhaltlichen Mehrwert bieten.

Zum Projekt

Zum Film

Regie: Simone Dobmeier, Hedwig Schmutte, Torsten Striegnitz.

An diesem Punkt setzt auch Die Akte Kleist an. Der Film stützt sich auf die Gerichtsprotokolle, die damals zur Aufklärung des merkwürdigen Falls angefertigt wurden. Die Stoßrichtung wird schon durch die Quellenauswahl deutlich: Wir haben es mit einem Kriminalfall zu tun, das Leben und Sterben Kleists ist ein Rätsel, das es zu entschlüsseln gilt. Kleist, der Undurchschaubare, der Unzugängliche: Standardmotive der Rezeptionsgeschichte. Ganz im Sinne dieses Konzepts werden Peymann und co. auch als Ermittler inszeniert, deren Arbeit wie die von Profilern anmutet und in sterilen Ermittlungsräumen stattfindet. Der Film rekonstruiert Kleists letzte Stunden und erzählt nebenbei die Geschichte seines Lebens. Gemäß der These, die Günter Blamberger in seiner neuen Kleist-Biographie vertritt,2 liegt dieser Art, das Leben vom Ende her zu erzählen, eine Tendenz zu fatalistischer Kausalität zugrunde. Denn die ganze Lebensgeschichte steht dann unter der Frage: Wie konnte es nur soweit kommen?

Reproduktion bekannter TopoiAuch Die Akte Kleist ist eine Geschichte über das Scheitern eines Mannes, der nirgendwo hineingepasst und ständig Erwartungen enttäuscht hat. Der Tod ist da ein natürlicher Ausweg, Kleist habe schon lange bevor er Henriette Vogel traf, nach jemandem gesucht, mit dem er sterben könnte: der Tod als ein »Moment nächster Nähe«. Neben dieser Zeichnung Kleists als Todgeweihtem werden zielstrebig auch einige andere klassische Topoi der Kleist-Rezeption angesteuert. Kleist, der Soldat, der als Spross einer bekannten Offiziersfamilie schon früh militärisch ausgebildet wird und noch als Jugendlicher blutige Schlachten erlebt und später einen fast schon pathologischen Franzosenhass ausbildet (den Claus Peymann mit der Radikalität von Dschihad-Kämpfern in Verbindung bringt); Kleist, der rastlose Individualist, der Zeit seines Lebens wie getrieben durch halb Europa reist und ein Doppelleben zwischen Kunst und Staatsdienst führt; Kleist, der Bilderstürmer, der mit ikonoklastischem Impetus gegen die Weimarer Klassik und deren ästhetischen Ideale anschreibt. Schließlich: Kleist, der Verletzliche, der die Frauen anzieht und abstößt und dessen Eitelkeit so furchtbar leicht gekränkt werden konnte, ein echter »Gefühlsterrorist«.

Die Visualisierung von Inhalten wird dabei immer auf die Spitze getrieben: Fast jedes Stichwort, das einer der Kleist-Kenner fallen lässt, wird umgehend bildlich unterfüttert. Die soldatische Prägung in frühester Jugend etwa wird mit verwackelten und verrauchten Schlachtszenen verdeutlicht, Kleists unstetes Wanderleben wird dem Zuschauer mit endlosen Fahrten über Autobahnen näher gebracht und auf das sprachliche Bild eines im Zuge der französischen Revolution ›flammenschlagenden‹ Europas fängt umgehend eine Karte zu lodern an. Ganz zu schweigen von Schlagworten wie »Sehnsucht« oder »Freiheit«, die unmotiviert an Autobahnpfeilern oder auf Felsen zu finden sind. Diese Illustration um jeden Preis trägt zur Lösung des »Falls« jedenfalls nichts bei.

Genie-KultAber will der Film das Rätsel Kleist wirklich lösen? Denn so gut gemeint die Hypothesen auch sein mögen, den Dichter irgendwo im Spannungsfeld von adeliger Herkunft, französischer Revolution, und spät-adoleszenter Misanthropie zu fassen: Notgedrungen führen sie in eine Aporie, aus der nur die Vergöttlichung des Künstlers herausführt. Ein Genie kann man eben nicht rational erklären. Claus Peymann gebührt letztendlich die Ehre noch etwas zitierfähiges Material zu liefern, dafür hat man ihn ja schließlich eingeladen. Kleist wird in den Dichterolymp erhoben, er sei ein »Komet aus dem Weltall der Kunst«, der eben schnell verbrannt ist, aber das muss dann halt so sein. Sein Werk sei jedenfalls »so grandios«, dass wir »dermaßen Stolz darauf sein« könnten. Das einzig Kohärente an Kleist ist also seine Inkohärenz, mit diesem Bild entlässt uns der Film. Und geht damit trotz vieler Einzelteile nicht über eine Behauptung hinaus, die schon in der ersten Hälfte geäußert wurde: »Es ist schwer, sich ein genaues Bild von ihm zu machen.«

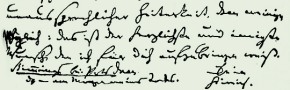

- So Kleist in seinem Abschiedsbrief an Ulrike von Kleist. Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Helmut Sembdner. 2 Bde., hier: Bd. 2., 9. vermehrte und revidierte Auflage. München 1993, S. 887. ↩

- Vgl. Günter Blamberger: Heinrich von Kleist. Biographie. Frankfurt 2011, hier S. 15. ↩