Erwähnung von Antisemitismus

Der Göttinger Germanist Edward Schröder (1858–1942) wird noch heute geehrt, unter anderem ist er Ehrenbürger Göttingens. Doch zurecht? Immerhin war Schröder nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, sondern auch Bellizist und Antisemit. Sein Agieren im Ersten Weltkrieg zeigt das deutlich.

Von Merten Kröncke

Im Norden Göttingens, in Weende, zweigt vom Max-Born-Ring eine kleine Straße ab, die den Namen »Edward-Schröder-Bogen« trägt. Der Namensgeber, Edward Schröder (1858–1942), forschte und lehrte als ordentlicher Professor für deutsche Sprache und Literatur von 1902 bis zu seiner Emeritierung 1926 an der Georg-August-Universität Göttingen. Zweifellos kann er als einflussreicher, historisch bedeutender Vertreter der Germanistik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelten.1 1937 wurde Schröder die Ehrenbürgerwürde der Stadt Göttingen verliehen, die ihm bis heute zukommt.2 In Göttingen lebte Schröder bis zu seinem Tod 1942; an einem Haus in der Wagnerstraße, welches er von 1902 bis 1912 bewohnte, erinnert heute eine Gedenktafel an ihn.

Edward-Schröder-Bogen, Göttingen, Bild via Wikimedia von Solafide, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Edward-Schröder-Bogen, Göttingen, Bild via Wikimedia von Solafide, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Doch inwiefern es angemessen ist, den Germanisten noch heute mittels Straßennamen, Ehrenbürgerwürden oder Gedenktafeln zu ehren, lässt sich mit guten Gründen hinterfragen. Schröder war nämlich nicht nur ein bedeutender Wissenschaftsakteur, sondern auch, unter anderem, Bellizist und Antisemit. Dieser Mann, dessen Fall von nicht zu unterschätzender Relevanz für die Göttinger Germanistik, aber auch für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik zu Beginn des 20. Jahrhunderts insgesamt ist – mit wem haben wir es da zu tun?

Konzentrieren wir uns auf Schröders im weitesten Sinn politisches Agieren – seine fachwissenschaftlichen Tätigkeiten sollen hier außer Betracht bleiben – und auf einen Zeitabschnitt, in dem die politische Gesinnung des Germanisten besonders deutlich zum Ausdruck kommt: den Ersten Weltkrieg. Wissenschaft und Politik, so lässt sich mit Mitchell G. Ashs bekannter Formel sagen, fungierten von 1914 bis 1918 vielfach als »Ressourcen für einander«: Beide Bereiche waren eng miteinander verflochten (am offensichtlichsten in unmittelbar kriegsbezogener Forschung wie etwa Fritz Habers Forschungen für den Gaskrieg) und profitierten immer wieder von den Ressourcen des jeweils anderen (Finanzmittel, Wissen, Prestige etc.).3 In Deutschland, wie auch in den meisten anderen kriegführenden Staaten, solidarisierte sich der Großteil der Wissenschaftler und Intellektuellen mit Nation und Heer.4 In besonderem Maß gilt das auch für Edward Schröder.

Kriegseinsatz und AntipazifismusDer im Jahr 1914 bereits 56 Jahre alte Schröder meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig und – laut dem Göttinger Historiker Karl Brandi, der 1942 einen Nachruf auf ihn verfasste – »begeistert«5 zum Kriegseinsatz. Schröder wurde als Offizier in Lille und Umgebung eingesetzt, bis er im Oktober 1916 aus dem Heer ausschied, um erneut als Professor in Göttingen zu lehren und zu forschen. Als Angehöriger der Landwehr nahm er während seines Kriegseinsatzes an keinen Kampfhandlungen im engeren Sinn teil. Anders seine Angehörigen: Zwei seiner fünf Söhne kamen 1916 an der Front ums Leben. In den Briefen an seinen Kollegen Gustav Roethe beklagte Schröder ihren Verlust, bezeichnete jedoch zugleich das Ende seines Ältesten als »de[n] schönste[n] Soldatentod«.6 In der Liller Kriegszeitung, für die Schröder regelmäßig schrieb, überhöhte er das Ableben der Söhne in zwei Gedichten. Unter anderem heißt es: »Zum hoechsten Opfer weihefroh bereit, / Hast du geharrt der heiligen Befehle – / Dein letztes Wort galt der erfuellten Pflicht!«7

Angesichts derartiger Äußerungen verwundert kaum, dass Schröder den ›Pazifisten‹ und ›Internationalisten‹ auf deutscher Seite nicht viel abgewann. Im Gegenteil: Überaus scharf ging er sie, etwa in seinen Briefen an Roethe,

Reihe

Die Reihe ermöglicht Autor*innen wie Leser*innen eine kritische Auseinandersetzung mit Teilen der Fachgeschichte von Germanistik, Skandinavistik und Anglistik (alle drei angesiedelt am Jacob-Grimm-Haus/siehe Titelbild) in Göttingen. Was haben Koryphäen des Fachs im NS getrieben? Was schrieben die Grimms außer Märchen? Zu diesen und weiteren Themen informiert ihr euch hier.

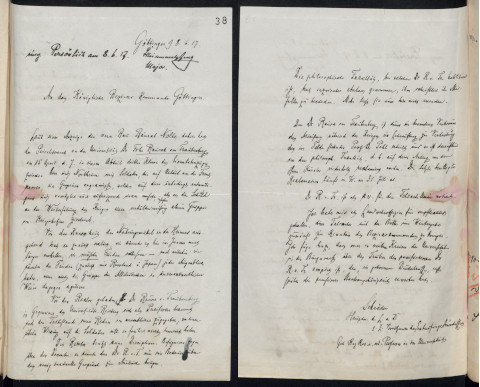

Traubenberg wurde im April 1917 von einer Denunziantin bezichtigt, in einem Gespräch mit Soldaten die prekäre Versorgungslage und den mangelnden deutschen Friedenswillen kritisiert zu haben. Der Universitätsrektor Robert von Hippel und der Dekan der Philosophischen Fakultät Heinrich Maier missbilligten Traubenbergs Äußerungen, leiteten aber keine disziplinarischen Maßnahmen ein. Edward Schröder gab sich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden. Er richtete sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Göttinger Einberufungsausschusses – ein Amt, das er seit März 1917 innehatte – am 8. Juni 1917 ohne Beteiligung der Universitätsverwaltung an das militärische Bezirkskommando Göttingen.

In seinem Schreiben äußerte sich Schröder unter anderem dahingehend, dass Traubenbergs Äußerungen »unbedingt entmutigend und womöglich auch aufreizend« wirkten, und schrieb angesichts der Nicht-Bestrafung Traubenbergs durch die philosophische Fakultät bedauernd: »Mehr ließ sich auch hier nicht erreichen.« Schließlich teilte Schröder mit – das war sein eigentliches Anliegen –, dass die bisherige Bewilligung einer Zurückstellung Traubenbergs vom Kriegsdienst in einigen Wochen ablaufe und dass Traubenberg kriegsverwendungsfähig sei. Schröder schließt mit der Aussage, »dass man in weiten Kreisen der Universität wie der Bürgerschaft über die Treiben des pazifistischen Dr. R. v. Tr. empört ist, der, ein geborener Deutschrusse, erst später die preußische Staatsangehörigkeit erworben hat.«9 Nach einigem Hin und Her – unter anderem sprach sich der Universitätskurator Ernst Osterrath zeitweise gegen eine Einberufung des Physikers aus – wurde Traubenberg im Februar 1918 tatsächlich zum Militärdienst eingezogen. Schröder hatte sein Ziel erreicht.

Schröder an das Bezirkskommando Göttingen, 8.6.1917. (Universitätsarchiv Göttingen, Kur. 3556, Bl. 38.)

Schröder an das Bezirkskommando Göttingen, 8.6.1917. (Universitätsarchiv Göttingen, Kur. 3556, Bl. 38.)Im September 1917 fügte Schröder der Geschichte seines antipazifistischen, kriegsbejahenden Engagements ein weiteres Kapitel hinzu. Er unterschrieb die Erklärung des Tübinger Historikers Johannes Haller gegen die Friedensresolution des Reichstags vom 19. Juli 1917, in der sich die Abgeordneten mehrheitlich für einen Frieden ohne Annexionen ausgesprochen hatten. In Hallers Gegenerklärung wurde proklamiert, dass der Reichstag gegenwärtig nicht in der Lage sei, den ›Volkswillen‹ unzweifelhaft zu repräsentieren.10 Die Erklärung fand 1100 Unterschriften, allein 77 stammten aus Göttingen – eine recht hohe Zahl, zu der sicherlich auch beigetragen hat, dass der damalige Rektor Hermann Simon offiziell zur Unterzeichnung aufgefordert hatte.11

FeindbilderNeben den Pazifisten hatte Schröder noch zahlreiche weitere Feindbilder. Zum Beispiel verunglimpfte er, etwa in seinen Briefen und seinen Beiträgen zur Liller Kriegszeitung, immer wieder verschiedene Kriegsgegner: Die Belgier seien grausame Verbrecher, die Franzosen Deutschenhasser und Lügner, die US-Amerikaner niederträchtige Heuchler. Mit Blick auf die Gegner im Osten sprach Schröder in einem Artikel von der »unentwirrbaren Mischung von Naivitaet, Verschlagenheit und Phantastik, wie sie das slawische und besonders das polnische Wesen nun einmal auszeichnet«.12 Die rumänischen Politiker seien Anhänger einer »Pariser Scheinkultur«, die »eine Sittenlosigkeit offenbart und eine innere Barbarei verdeckt, die keinerlei voelkische Wesensart hat.«13

Schließlich äußerte sich Schröder wiederholt antisemitisch. In Briefen an Roethe sprach er am 2. August 1914 davon, dass man »von der Verjudung Göttingens böse Eindrücke« habe.14 Im Januar 1918 schrieb Schröder über Göttingen: »Hier ist einer der widerwärtigsten der alte Wallach [gemeint ist wohl der Chemiker und Nobelpreisträger Otto Wallach (1847–1931), M. K.], in dem der kleine Jude im Alter unheimlich wieder hervortritt: die Vereinigung von Klugscheißer u. Hosenscheißer in Potenz.« Zudem sei das Rektorat der Universität gegenwärtig nicht leicht zu führen, »besonders auch in dem stark verjudeten Göttingen.«15

Kriegsende und Haltung zum NationalsozialismusDie Kriegsniederlage und das Ende des Weltkriegs erlebte Schröder als nationale und persönliche Katastrophe. Das zeigt etwa seine am 7. Oktober gehaltene Vorlesung mit dem Titel ›Einführung in das Nibelungenlied und Kudrun‹. Laut dem Studenten Georg Schnath, der die Vorlesung in seinem Tagebuch dokumentierte, trat Schröder in »seltsamer Verstörung« und »im feldgrauen Rock vor uns hin«. Anschließend habe er sich folgendermaßen geäußert: »Unser Höchstes dahin, was wir zu vergeben hatten, unsere Ehre! Weggeworfen an den größten Schurken der Weltgeschichte! … Meine Söhne sind 1916 vor Verdun gefallen. Selig, daß sie sterben durften im vollen Glauben an Deutschlands Sieg und Größe und diesen verfluchten Tag, den 5. Oktober, nicht mehr zu sehen brauchten!« An jenem 5. Oktober war bekannt geworden, dass der Reichskanzler Max von Baden ein Waffenstillstandsgesuch an den US-Präsidenten Wilson übermittelt hatte, was einem öffentlichen Eingeständnis der Kriegsniederlage gleichkam. »Ich wollte«, so Schröder weiter, »ich wäre auch geblieben da draußen! […] Was mich zu meinem Beruf getrieben hat, der herrliche Glaube an unser Deutschtum, das, meine Damen und Herren, ist dahin!«16 Die bald folgende Revolution nahm der Germanist als apokalyptisches Desaster wahr.

Später wurde Schröder zu einem Unterstützer der Nationalsozialisten. Der Historiker Karl Brandi sprach in seinem Nachruf davon, dass der Göttinger Germanist sogar »schon lange vor 1933 mit seinem ganzen Hause zu den ausgesprochenen Verehrern des Führers gehörte.«17 1933 unterzeichnete Schröder als Emeritus zusammen mit ca. 900 Personen das ›Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler‹. 1938 versuchte Friedrich Neumann (1889–1978), ein ehemaliger Schüler Schröders und damals Rektor der Göttinger Universität, das Wissenschaftsministerium davon zu überzeugen, Schröder den Adlerschild des Deutschen Reiches – eine besonders seltene Auszeichnung – zu verleihen, und schrieb aus diesem Anlass über seinen früheren Lehrer, dieser habe sich aus »Überzeugung heraus […] auch zur nationalsozialistischen Neugestaltung Deutschlands bekannt.«18

Ein FazitWas bleibt? Karl Stackmann, der zusammen mit Dorothea Ruprecht den Briefwechsel zwischen Schröder und Roethe ediert hat, beurteilt die politische Haltung des Göttinger Germanisten vergleichsweise milde. Er erwähnt zwar zum Beispiel Schröders Antisemitismus, relativiert dessen Ansichten allerdings insofern, als er mehrfach betont, bei ihnen handle es sich um »etwa diejenigen, die man bei einem Großteil des gebildeten Bürgertums ihrer Generation und zumal in der preußischen Professorenschaft voraussetzen darf.« Insgesamt habe Schröder »gemäßigt konservative Standpunkte« vertreten.19 Ein solches Urteil kann zumindest für die Dauer des Weltkriegs kaum Geltung beanspruchen. Vielmehr muss Schröder in der Zeit von 1914 bis 1918 als nationalkonservativer Hardliner gelten. Besonders stechen sein engagierter Antipazifismus und sein Antisemitismus hervor. Vor allem der Fall Traubenberg kann als eindrücklicher Beleg dafür gelten, dass sich Schröders politisches Engagement eben nicht auf ein bloßes Mitschwimmen im nationalen Mainstream beschränkte, sondern wesentlich darüber hinausging. Anlass genug also, die eingangs erwähnte Ehrung Schröders durch Straßennamen, Ehrenbürgerwürden oder Gedenktafeln zumindest kritisch zu reflektieren.

- Unter anderem gab Schröder von 1890 bis 1938 die Zeitschrift für Deutsches Altertum (mit) heraus; 1907/08 fungierte er als Prorektor der Universität Göttingen; er war Mitglied der Akademien Göttingens (1894/1903), Preußens (1912) und Wiens (1916); Schröder publizierte hunderte wissenschaftliche Schriften zu diversen Aspekten der deutschen Sprache und Literatur und gab Teile des Deutschen Wörterbuchs heraus. Vgl. zu Schröders Biographie Ruprecht, Dorothea: Schröder, Edward. In: König, Christoph (Hg.): Internationales Germanistenlexikon 1800–1950, Bd. 3. Berlin/New York 2003, S. 1660–1663. Vgl. als Bibliographie der Schröderschen Werke bis 1933: Bibliographie Edward Schröder zum 75. Geburtstage am 18. Mai 1933. Berlin 1933. Die Forschung zu Schröder ist spärlich. Arbeiten zu seinem Agieren im Ersten Weltkrieg existieren noch nicht. ↩

- Näheres zu den Umständen der Straßenbenennung sowie der Verleihung der Ehrenbürgerwürde dürfte sich im Göttinger Stadtarchiv in Erfahrung bringen lassen. Da das Stadtarchiv jedoch während der Arbeit an diesem Text dauerhaft geschlossen hatte, waren dortige Recherchen bedauernswerterweise nicht möglich. ↩

- Ash, Mitchell G.: Wissenschaft und Politik als Ressourcen für einander. In: vom Bruch, Rüdiger / Kaderas, Brigitte (Hg.): Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 2002, S. 32–51, vgl. zum Ersten Weltkrieg S. 36f. ↩

- Vgl. zur Positionierung der Intellektuellen zu Kriegsbeginn Leonhard, Jörn: Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München 2014, S. 236–250, der neben Deutschland auch weitere Nationen in den Blick nimmt. Vgl. auch Böhme, Klaus: Aufrufe und Reden deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg. Stuttgart 2. Aufl. 2014 (UB 19202), der zahlreiche Quellentexte abdruckt und in seiner Einleitung einen Überblick über die Entwicklung des professoralen Engagements im Kriegsverlauf bietet. Während des Konflikts polarisierte sich der politische und intellektuelle Kriegsdiskurs zusehends. Besonders die Fragen, in welchem Maß Annexionen zu den Kriegszielen zählen sollten und inwiefern die Verfassung und das Wahlrecht zu demokratisieren und zu liberalisieren waren, wurden debattiert. Insofern waren deutschen Intellektuellen und Wissenschaftlern trotz eines nationalen Grundkonsenses durchaus unterschiedliche politische Positionierungen möglich. ↩

- Brandi, Karl: Edward Schröder. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 19 (1942), S. 381–384, hier S. 381. ↩

- Schröder an Roethe, 18.6.1916. In: Ruprecht, Dorothea /Stackmann, Karl: Regesten zum Briefwechsel zwischen Gustav Roethe und Edward Schröder. Göttingen 2000 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Dritte Folge 237), S. 754, Nr. 4655. Vgl. auch Schröder an Roethe, 12.8.1916. In: ebd., S. 758f, Nr. 4675. ↩

- Schröder, Edward: Meinem Ältesten (gefallen vor Verdun am 1. August 1916). In: Liller Kriegszeitung III.7, 20.8.1916. Vgl. auch Schröder, Edward: Meinem Sohne (gefallen vor Verdun am 8. Juni). In: Liller Kriegszeitung II.114, 6.7.1916. ↩

- Vgl. zur Causa Traubenberg, die in der Forschung einige Aufmerksamkeit gefunden hat, Busse, Detlef: Engagement oder Rückzug? Göttinger Naturwissenschaften im Ersten Weltkrieg. Göttingen 2008 (Schriften zur Göttinger Universitätsgeschichte 1), S. 243–246, 254–259; Hunger, Ulrich: Nationaler Chauvinismus und universitäre Tradition. Die Universität Göttingen im Ersten Weltkrieg. In: Göttinger Jahrbuch 63 (2015), S. 141–162, hier S. 153–155. ↩

- Universitätsarchiv Göttingen, Kur. 3446, Bl. 38, Schröder an das Bezirkskommando Göttingen, 8.6.1917. ↩

- Vgl. für den Text der Gegenerklärung samt Unterschriften Johannes Haller: Die deutschen Hochschullehrer gegen die Reichstagsmehrheit. In: Tägliche Rundschau, 6.10.1917. ↩

- Vgl. zur Beteiligung Göttinger Professoren an Aufrufen und Manifesten Tollmien, Cordula: Der »Krieg der Geister« in der Provinz – das Beispiel der Universität Göttingen 1914–1919. In: Göttinger Jahrbuch 41 (1993), S. 137–210; speziell zur Friedensresolution und zu Hallers Gegenerklärung ebd., S. 160–164. Schröder hatte im Übrigen schon vor 1917 verschiedene öffentliche Deklarationen unterzeichnet, die der Kriegsmobilisierung dienten. Unter anderem unterschrieb er im August 1914 zusammen mit anderen Göttinger Professoren patriotische Aufrufe zum Ernteeinsatz und zum ›vaterländischen Hilfsdienst‹; die Texte richten sich an diejenigen Göttinger Studenten, die nicht das ›Glück‹ hatten, ins Feld ziehen zu dürfen. Abgedruckt sind die Aufrufe bei Hunger, Chauvinismus (wie Anm. 7), S. 142f. Im Oktober 1914 schloss sich Schröder – wie über 3000 deutsche Hochschullehrer und über 80% der Göttinger Ordinarien – der ›Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches‹ an, die sich mit dem ›deutschen Militarismus‹ solidarisierte. Die Seeberg-Adresse vom Juni 1915, in der über tausend Personen, darunter mehrere hundert Hochschullehrer, weitreichende Annexionen einforderten, wurde von Schröder indes nicht unterschrieben. Der Grund dafür war wohl kaum, dass Schröder mit dem Inhalt nicht einverstanden wäre. Stattdessen dürfte sein damaliger Aufenthalt außerhalb Deutschlands, in Lille, beziehungsweise der in Göttingen allgemein geringe Mobilisierungsgrad – nur 8 Göttinger Professoren konnten für eine Unterschrift gewonnen werden – ausschlaggebend gewesen sein. Vgl. zum Göttinger Fall Tollmien, Krieg der Geister (wie Anm. 10), S. 146–153. ↩

- Schröder, Edward: Frankreich und die Slaven I. In: Liller Kriegszeitung I.58, 9.6.1915. ↩

- Schröder, Edward: Sprache und Rasse. In: Liller Kriegszeitung III.16, 16.9.1916. ↩

- Schröder an Roethe, 2.8.1914. In: Ruprecht/Stackmann, Regesten (wie Anm. 5), S. 701, Nr. 4517. ↩

- Schröder an Roethe, 6.1.1918. In: Ruprecht/Stackmann, Regesten (wie Anm. 5), S. 778f., Nr. 4722. ↩

- Der Tagebucheintrag findet sich ediert bei Thomas Vogtherr: Edward Schröder und das Ende des Ersten Weltkrieges. In: Geschichte der Germanistik 39/40 (2011), S. 84–86, hier S. 84. Vgl. auch den inhaltlich zum Teil ähnlichen Brief, den Schröder am selben Tag, das heißt am 7. September, an Roethe schrieb: Schröder an Roethe, 7.10.1918. In: Ruprecht/Stackmann, Regesten (wie Anm. 5), S. 791f., Nr. 4763. ↩

- Brandi, Schröder (wie Anm. 4), S. 381. ↩

- Universitätsarchiv Göttingen, Kur. Pers. 11155, Bd. 1, Neumann an den Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 10.1.1938, S. 2. Neumann scheiterte mit seinem Anliegen nach einigen bizarren bürokratischen Umständlichkeiten. Unter anderem sprach sich das Ministerium zeitweise dafür aus, Schröder statt des Adlerschildes die Goethe-Medaille für Wissenschaft und Kunst zu verleihen, nur um später festzustellen, dass Schröder jene Medaille vor fünf Jahren bereits erhalten hatte. ↩

- Ruprecht/Stackmann, Regesten (wie Anm. 5), S. 15 (beide Zitate), vgl. auch S. 25. Kritischer als Stackmann beurteilen Schröder (und Roethe) einige Rezensenten der Regestausgabe. Vgl. Uwe Meves: Rezension zu: Ruprecht/Stackmann, Regesten (wie Anm. 5). In: Arbitrium 21 (2003), S. 2–7; Hans-Harald Müller/Mirko Nottscheid: Rezension zu: Ruprecht/Stackmann, Regesten (wie Anm. 5). In: IASL online, 31.7.2001. URL: https://www.iaslonline.lmu.de/index.php?vorgang_id=2288 (letzter Zugriff: 2.4.2020). ↩