Mit erzählerischem Wagemut, der zwischen dokumentarischer Kargheit und schwindelerregenden Bilderfluten oszilliert, erschließt Herta Müller ein wichtiges Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte: Atemschaukel (Hanser), ein intensives und schmerzliches Porträt des Überlebens.

von Anton Dechand

»Ich muss dem Hunger heute noch zeigen, dass ich ihm entkommen bin. Ich esse buchstäblich das Leben selbst, seit ich nicht mehr hungern muss. Ich bin eingesperrt in den Geschmack des Essens, wenn ich esse. Ich esse seit meiner Heimkehr aus dem Lager, seit sechzig Jahren, gegen das Verhungern.« So spricht Leopold Auberg, die Hauptfigur in Herta Müllers Roman, und fügt hinzu: Das Lager »beißt mit seinem Hunger heute noch von jedem anderen Gefühl die Mitte ab.«

Leopold ist siebzehn, als er am 15. Januar 1945 aus Herrmannstadt in Rumänien nach Russland deportiert wird. Er ist froh, aus seiner Heimatstadt wegzukommen, ob Arbeitslager oder anderswohin ist dabei nebensächlich. Eine Grammophonkiste als Koffer, der Inhalt ist begrenzt: einfache Kleidung und Pflegemittel, der Faust, der Zarathustra, ein Band Weinheber. Einige dieser Dinge spielen später bedeutende Rollen: die Ledergamaschen, der weinrote Seidenschal. Die Bücher werden versetzt.

Und dann ist da das Lager. Die Deportierten steigen in das Arbeiten ein, als ob es nie anders gewesen wäre. Mörtelgruben, Schlakoblocksteine, der trügerische Zement, der ständig durch die Finger rinnt, der Schlackenkeller, Kohle. Manchmal Ausflüge mit Fahrer Kobelian übers Land, Verladen von Baumaterialien, kurze Verschnaufpausen. Appell. Unruhiger Schlaf in den Baracken. Die »Interlope Gesellschaft«: Trudi Pelikan, der Rasierer Oswald Enyeter, der Brotdieb Karli Halmen, der Advokat Paul Gast, der Trommler Kowatsch Anton, der Zither-Lommer, die schwachsinnige Planton-Kati, die Brotherrin Fenja, der Kommandant Tur Prikulitsch usw. Bald gehört der frühere Leopold zum »Lager-Wir«, zum Neutrum. Das Schreckliche tritt in alle Poren ein und fühlt sich zu Hause.

Doch der Mittelpunkt, um den sich alles gruppiert, ist der Hunger. Er hat keinen Anfang und kein Ende, verfolgt jeden in seinen Gedanken bis in den Schlaf hinein und gibt nie nach. Er bedrängt mit den Kartoffelschalen, er hängt sich ans Gaumenzäpfchen, er beschwört die Hautundknochenzeit. Es ist nicht möglich, den Hungerengel durch Brottausch zu überlisten, er dringt zu jedem durch, ob es Paul Gast ist, der seiner Frau so lange die Suppe weglöffelt, bis sie stirbt, oder Leopold, der auf dem Basar 10 Rubel findet und zur Feier des Tages schlemmt, bis es ihm hochkommt.

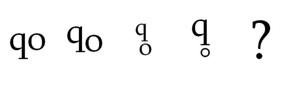

Herta Müller bleibt dem Schrecken auf der Spur und protokolliert alles unbeschönigt. Oszillierend zwischen dokumentarischer Kargheit (»Die Klarheit ist groß: 1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot«) und schwindelerregenden Bilderfluten (»Der Hunger geht offenen Auges einseitig. Er taumelt enge Kreise und balanciert auf der Atemschaukel. Er kennt das Heimweh im Hirn und in der Luft Sackgassen«), verliert sie sich nie in ästhetisierenden Worthülsen, sondern treibt ihr Seziermesser gerade so weit es geht. »Der Nullpunkt ist das Unsagbare«, und Herta Müller schafft es, bedrohlich enge Kreise um »das aufgesperrte Maul der Null« zu ziehen.

Das Lager schließt jeden zerstörenden Gedanken weg; nur indem man sich auf das Lager einlässt, kann man es überleben. Dieser Realismus fängt so ein, dass man geschockt ist über Stellen, wo man an den Kern des Ich-Erzählers rührt. So in einer Episode, in der er beim Betteln mit Kohle von einer älteren Frau bewirtet wird und ein weißes Taschentuch geschenkt bekommt: »So etwas Schönes hatte ich lang nicht mehr gesehen. Die Schönheit der normalen Gebrauchsgegenstände war zu Hause nicht der Rede wert. Im Lager ist es gut, sie zu vergessen. In dem Taschentuch erwischte sie mich. Diese Schönheit tat mir weh.«

Herta Müller psychologisiert nicht, sie sucht keine Täter und keine Opfer, sie liefert keine geschichtlichen Hintergründe und keine Deutungen. Genauso plötzlich, wie Leopold deportiert wurde, kommt er fünf Jahre später nach Hause und fängt an, seine Geschichte aufzuschreiben. Dabei sieht er ein, »dass ich auf freiem Fuß unabänderlich allein und für mich selbst ein falscher Zeuge bin.« Mit den Erinnerungen von Oskar Pastior und ungeahntem erzählerischem Wagemut erschließt Müller meisterhaft Landschaften der Vernichtung und der Entmenschlichung und macht damit ein wichtiges Kapitel der europäischen Geschichte zugänglich. Gleichzeitig zeichnet sie ein intensives und schmerzliches Porträt des Überlebens, des Durchhaltens wider alle Umstände, der poetischen Erschließung – und damit der Gegenwehr.

Im Interview mit Marika Griehsel bezüglich der Nobelpreisverleihung spricht Müller davon, dass das Schreiben die Erinnerungen zähmen kann und dazu beiträgt, dass man sich den Erlebnissen stellt, anstatt sie von sich wegzuschieben. In diesem Sinne funktioniert auch Atemschaukel. Somit ist das Ziel der Weg, auch wenn das Erzählen nicht heilt: »Man kann sich nicht schützen, weder durchs Schweigen noch durchs Erzählen.«