Die Kunstgeschichte war im NS von einem völkisch-formalistischen Kunstverständnis geprägt. Der Göttinger Kunsthistoriker Herbert von Einem war ein Vordenker dieses Paradigmas, das über die Ordnung der Göttinger Universitätskunstsammlung in den öffentlichen Diskurs hineinwirke.

Von Verena Suchy

Die Laien reden mit1Kunsthistoriker*innen besetzen oft Schlüsselstellen im Kulturbetrieb, im Museums- und Ausstellungswesen. Positionen und Denkstile des Faches diffundieren so über die Themensetzungen und Ordnungsprinzipien von Ausstellungen massiv in den öffentlichen Diskurs hinein, und beeinflussen diesen – häufig auf eine subtile Weise und ohne dass grundlegende politische Dimensionen explizit gemacht oder reflektiert werden. Ausstellungsordnungen, die scheinbar banale Frage, wie Ausstellungsstücke im Raum und zueinander angeordnet sind, entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern folgen immer auch einem aktuellen Zeitgeist und spiegeln

Reihe

Die Reihe ermöglicht Autor*innen wie Leser*innen eine kritische Auseinandersetzung mit Teilen der Fachgeschichte von Germanistik, Skandinavistik und Anglistik (alle drei angesiedelt am Jacob-Grimm-Haus/siehe Titelbild) in Göttingen. Was haben Koryphäen des Fachs im NS getrieben? Was schrieben die Grimms außer Märchen? Zu diesen und weiteren Themen informiert ihr euch hier.

Museen haben heutzutage den Anspruch, inklusiv zu sein: In Kunstfragen kann – und soll – jede*r mitsprechen. Ausstellungen sind beständig Diskussionen und Kritik ausgesetzt und Museen bemühen sich seit einigen Jahren verstärkt darum, einem einseitigen, von Expert*innen vorgegebenen Narrativ multiperspektivische, facettenreiche Erzählungen entgegen zu setzen und verschiedenste Akteur*innen zu Wort kommen zu lassen. Museen wollen in aller Regel kein verstaubter Elitentempel sein, sondern einen offenen Raum bieten, der auch Laien die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung gibt. Was aber wenn der besagte Laie Adolf Hitler hieß und Kunst- und Museumsfragen kurzerhand zur Führersache erklärte? Der verhinderte Maler Hitler behielt sich in Kunstfragen letztgültige Urteilsgewalt vor und hatte wenig für Wissenschaftler*innen und Expert*innenmeinungen übrig, hatten ihn eben solche Expert*innen doch an der Wiener Kunstakademie abgelehnt. Während die akademische Kunstgeschichte in der Weimarer Republik beständig wuchs und sich an immer mehr Universitäten etablierte, schrumpfte das Fach während des Nationalsozialismus wieder signifikant: Waren 1931 noch 106 Dozenten für Kunstgeschichte an deutschen Hochschulen tätig, waren es 1938 nur noch 79.2

Wohin mit den Avantgarden?Die späten 1920er und frühen 1930er Jahre waren eine Periode der methodischen und theoretischen Ausdifferenzierung: Kunsthistoriker*innen rangen um eine Verwissenschaftlichung und Standardisierung ihrer Arbeitsprozesse und um methodische und theoretische Neupositionierungen, was einen breit gefächerten Methodenpluralismus in der deutschsprachigen Forschungslandschaft mit sich brachte.

Gleichzeitig standen Fachvertreter*innen vor der Herausforderung, wissenschaftliche, über ästhetische Geschmacksurteile hinausgehende Positionen zur avantgardistischen Kunst zu finden. Die ästhetische Bewertung der Avantgarden erwies sich gleichwohl in der Nachkriegszeit als Prüfstein, um Kunsthistoriker*innen auf ihre ideologische Nähe oder Ferne zum NS-Regime hin abzuprüfen. Hitler verachtete die Kunst der Avantgarden. Mit der Ausstellung Entartete Kunst von 1937 wurde diese Verachtung zur Staatsraison erhoben. Die Nationalsozialisten verfemten die ausgestellten Künstler*innen antisemitisch, rassistisch und ableistisch, indem sie sie beispielsweise als »primitiv« oder »krank« bezeichneten. Die Ausstellung war eines der größten propagandistischen Unterfangen des NS und leistete der Gleichschaltung des Kunst- und Kulturbetriebes massiv Vorschub. Durch die Brandmarkung von Künstler*innen als »entartet« legitimierte sie letztendlich die Entmenschlichung, Verfolgung und Vernichtung all jener Menschen, die die Nazis als »minderwertig« propagierten. Die Ausstellung kann außerdem als Ermächtigungsgestus eines kleinbürgerlichen, antimodernistischen und antiintellektuellen Kunstgeschmacks gelesen werden. Hier wurden nicht nur avantgardistische Künstler*innen dem Spott des Publikums preisgegeben, sondern eben auch jene kunsthistorisch ausgebildeten Expert*innen an Universitäten und Museen, die die Avantgarden gefördert und in den Kanon der Kunst erhoben hatten. Die Rechnung, die in der Nachkriegszeit im Zuge der sogenannten Entnazifizierung aufgestellt wurde, war vor dieser Ausgangslage simpel: Kunsthistoriker*innen und Museumsleute, die die avantgardistische Kunst gefördert und verteidigt hatten, waren automatisch als regimekritisch entlastet.3

An der Göttinger Universitätskunstsammlung hatte Wolfgang Stechow noch bis 1936 gezielt avantgardistische Kunst etwa von Lovis Corinth, Erich Heckel, Franz Marc oder Paula Modersohn-Becker gesammelt. Stechow gehörte genau jener Riege großbürgerlicher intellektueller Expert*innen an, die den Nazis ein Dorn im Auge waren. Seine Mutter war konvertierte Jüdin und Stechow konnte seinen Posten als außerplanmäßiger Professor nach Erlass des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 1933 nur behalten, weil er als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg von einer Ausnahmeregelung profitierte. 1936 emigrierte Stechow in die USA.

Für die Entartete Kunst-Ausstellung beschlagnahmten die Nationalsozialisten flächendeckend Kunstwerke moderner und jüdischer Künstler*innen aus öffentlichen Sammlungen, die im Anschluss an die Ausstellung vernichtet oder ins Ausland verkauft wurden. Diese »Säuberung« der deutschen Museen machte auch vor der Göttinger Universitätskunstsammlung nicht halt. Viele der von Stechow trotz knapper Finanzmittel für die Kunstsammlung angekauften avantgardistischen Werke wurden für die Entartete Kunst-Ausstellung beschlagnahmt und sind der Kunstsammlung unwiederbringlich verlorengegangen. Es gelang lediglich, einige wenige Werke, wie die Grafikserie Kleine Welten von Wassily Kandinsky vor dem Zugriff der Kunsträuber zu schützen. Die in einem im Kunsthistorischen Seminar überlieferten Brief gegen die Beschlagnahmung vorgebrachte, recht hilflos wirkende Rechtfertigung, man habe in Göttingen nie vorgehabt, diese modernen Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern habe sie nur zu Lehr- und Studienzwecken angeschafft, musste zweifelsohne ins Leere laufen.4 Hitlers Ablehnung der Kunst der Avantgarden hatte nämlich weitreichende Auswirkungen auf inhaltliche Positionsbestimmungen des Fachs: Man zog sich in den sicheren Kanon der alten Meister zurück, schwieg programmatisch zur Moderne und richtete Forschungsfragen nach einem völkischen Geschichtsverständnis aus.

Neupositionierung durch Herbert von EinemParadigmatisch hierfür ist ein Aufsatz Herbert von Einems, der bereits in Göttingen promoviert hatte und 1937 in der Nachfolge Wolfgang Stechows eine außerplanmäßige Professur am Kunstgeschichtlichen Seminar übernahm. Für diesen Karrieresprung hatte von Einem sich 1936 mit dem Artikel Aufgaben der Kunstgeschichte in der Zukunft, veröffentlicht in der Zeitschrift für Kunstgeschichte, in Stellung gebracht.5 Er ist die letzte einer langen Reihe methodisch-theoretischer Abhandlungen und markiert das Ende des fruchtbaren Pluralismus der Kunstgeschichte der 1920er und frühen 1930er Jahre, indem er die Kunstgeschichtsschreibung endgültig in den Dienst eines völkisch geprägten Formalismus stellt. Damit steckt er die methodisch-theoretischen Grenzen ab, in denen Kunstgeschichte im NS betrieben werden konnte – und er steckt sie ziemlich eng:

Von Einem sieht die »Erforschung des kunstgeschichtlichen Materials […] [als] nahezu abgeschlossen«6, er verbleibt in den Grenzen des historisch abgesicherten Kanons und geht offenbar nicht davon aus, dass dieser Kanon noch durch die Einbeziehung der modernen Kunst oder marginalisierter künstlerischer Positionen erweitert werden könne. Ihm geht es um eine Überwindung stilgeschichtlicher und ikonografischer Ansätze, um eine hermeneutische und formalistische Analyse kanonischer Werke. Er plädiert dafür, außerkünstlerisch formgebende Faktoren in die Untersuchung einzubeziehen. Diese Faktoren unterteilt er in zeitliche (veränderliche) und räumliche (stetige): »Unter den zeitlichen Faktoren sind die Kräfte zu verstehen, die dem geschichtlichen Wandel unterliegen, unter den räumlichen die sich gleichbleibenden Kräfte des Blutes, der Landschaft, des Klimas.«7 Im zweiten Teil des Aufsatzes präzisiert er, wie er sich eine Einbeziehung dieser räumlichen Paradigmen vorstellt, indem er eine Reihe von Fragen aufwirft, deren Beantwortung seiner Meinung nach Kern zukünftiger kunsthistorischer Forschung sein soll: So sei es notwendig, sich »über das Verhältnis von Blut und Boden klar zu werden«8 und abzuwägen, welche dieser »formgebenden Mächte« in welchem Maße und Verhältnis Anteil an künstlerischer Formfindung hätten. Von Einem bedient sich eines völkischen und rassistischen Vokabulars und rückt in vorher nie dagewesenem Maße Konzepte von Raum und »Rasse« ins Zentrum kunsthistorischen Erkenntnisinteresses. Damit – wie Heinrich Dilly treffsicher urteilt – »finalisierte man die kunstgeschichtliche Praxis für deren ideologische Auswertung.«9

Seiner Karriere in der Nachkriegszeit hat dies freilich nicht geschadet. Herbert von Einem verstand es, sich im Nachklang als überzeugter Gegner der Nationalsozialisten darzustellen.10 So habe er sich »nur gegen heftige Widerstände aus Parteikreisen« habilitieren können und »während der Zeit des Dritten Reichs verschiedene Nachteile in Kauf nehmen« müssen.11 Als er 1946 an die Universität in Frankfurt am Main berufen werden sollte und die amerikanische Besatzungsmacht dies zunächst wegen der Mitgliedschaft im NS-Dozentenbund nicht akzeptieren wollte, gab sich von Einem regelrecht empört: »Die äußerliche Handhabung des Entnazifizierungsverfahrens ist ja erschreckend.«12 Von Einem sei natürlich ohne eigenes Zutun in den NS-Dozentenbund aufgenommen worden und darüber hinaus sei aus seinen Schriften seine wahre Opposition zum NS-Regime deutlich zu ersehen. Seinen Aufsatz von den Aufgaben der Kunstgeschichte in der Zukunft kann er mit diesen Schriften freilich nicht gemeint haben. Und auch seine Göttinger Personalakte spricht eine gänzlich andere Sprache. In mehreren Gesinnungsgutachten wird ihm aktive Partizipation in Parteiorganen sowie bedingungslose und begeisterte Regimetreue seit bereits weit vor 1933 attestiert.13

Raum und Volk als erkenntnisleitende KategorienVon Einems theoretische, Raum und Volk als zentrale Bedingungen für Kunstschaffen in den Vordergrund stellende Überlegungen fanden ihre praktische Umsetzung in der Ausstellungsordnung der Kunstsammlung.

Die Kunstsammlung, die zuvor im Accouchierhaus (Kurze Geismarstraße) ausgestellt wurde, zog 1936 in wesentlich repräsentativere Räume um: Am Adolf-Hitler-Platz (heute Albaniplatz) wurde ein neues Museum errichtet, das die damals so genannte Völkerkundliche Sammlung und eben auch die Kunstsammlung beherbergen sollte. Die feierliche Eröffnung des Neubaus fand unter Beteiligung von Vertretern von NSDAP und Wehrmacht statt und wurde propagandistisch ausgeschlachtet. Auch der Platz war programmatisch gewählt: Am Wall und damit an der Peripherie der historischen Mitte der Stadt gelegen, sollte hier ein die neue Ordnung repräsentierendes Zentrum entstehen, inklusive einem 40.000 Leute fassenden Aufmarschfeld und einer monumentalen Stadthalle. Das ältere Theater und das neue Instituts- und Museumsgebäude als Teil des Ensembles sollten die Gleichschaltung von Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik im totalitären Regime des NS gleichsam städtebaulich widerspiegeln.

Das Ethnologische Institut: Im 2.OG waren die Werke der Universitätskunstsammlung ab 1936 ausgestellt.

Wesentlicher Initiator des Museumsprojekts war der Direktor des Völkerkundlichen Instituts, Hans Plischke, seit 1933 Mitglied sowohl der NSDAP als auch der SS und wesentlicher Protagonist der Gleichschaltung der Georgia Augusta. Plischkes Auffassung von Ethnologie ist durchdrungen von Rassismus und Kolonialrevisionismus, was sich überdeutlich auch in den geografisch gegliederten Präsentations- und Ordnungskriterien der völkerkundlichen Sammlung widerspiegelt: Interessierten Besucher*innen sollte vermittelt werden, »inwieweit die geistig-seelischen Kräfte der Rasse unter bestimmten Umweltbedingungen eigenartige Kulturformen geprägt habe«14. »Rasse« und »Umwelt« sind in dieser Anschauung a priori gesetzte, unveränderliche Faktoren, die angeblich das innerste kulturelle Wesen verschiedener Ethnien prägten. Dieses ließe sich wiederum in den von einer Ethnie hervorgebrachten Artefakten ablesen.

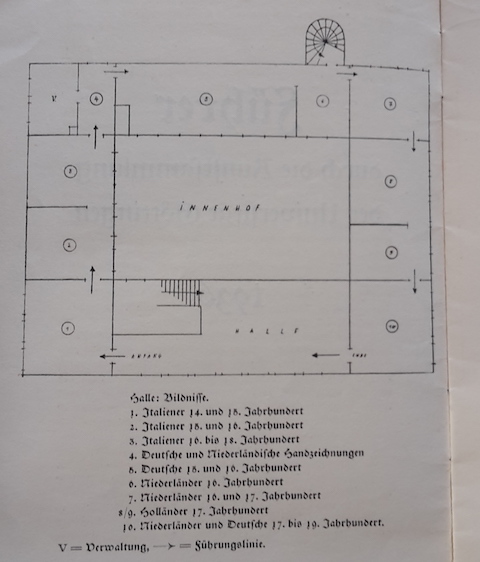

Nicht zufällig erinnert dies verdächtig an die von Herbert von Einem heraufbeschworenen räumlichen Vorbedingungen künstlerischer Formfindung. Und tatsächlich setzte sich die räumlich-völkische Sammlungsordnung in der Kunstsammlung fort. Sind es im völkerkundlichen Ausstellungsteil die Ethnien Afrikas, Ozeaniens oder der Amerikas, deren Artefakte präsentiert werden, so werden die – sämtlich europäischen Kontexten entstammenden – Gemälde der Kunstsammlung nach nationalen Schulen getrennt gezeigt: Den italienischen Gemälden sind die ersten drei Räume gewidmet, der größte Raum ist der deutschen Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts vorbehalten, dann folgen in einer Abfolge mehrerer kleiner Räume die niederländischen Gemälde, die den Löwenanteil der Gemäldesammlung ausmachen.15 Erst innerhalb dieser räumlich-nationalen Kategorien findet eine weitere zeitliche Schichtung nach Entstehungszeit der Gemälde statt.

Die Anordnung nach nationalen Schulen in der Dauerausstellung in der Kunstsammlung Göttingen 1936. Bild: Kunstgeschichtliches Seminar und Kunstsammlung der Universität Göttingen.

Die Vorstellung einer Verwobenheit von Umwelt und Kultur, »Rasse« und Raum ist Kern der völkischen Ideologie des NS und strukturiert als solche den Denkstil der Zeit. Das Konzept nationaler Schulen in der Kunst ist nun – das darf an dieser Stelle nicht unterschlagen werden – keine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern geht mindestens zurück auf das 19. Jahrhundert. Doch im NS entfaltet diese Denkfigur, gekoppelt an Rassenlehre und Blut-und-Boden-Ideologie, ihr volles gefährliches Potenzial.16

Damit diese Ordnungsprinzipien auch einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt wurden, hielt kein geringerer als Herbert von Einem selbst 1937 vier Vorträge in der Kunstsammlung, in denen er sein Programm der Erschließung räumlicher formgebender Faktoren am Beispiel der italienischen, deutschen und niederländischen »Nationalstile« durchexerzierte.

Neue Stile – alte KategorienDie Nachkriegszeit wurde in der Göttinger Kunstsammlung als radikaler Bruch mit früheren Beschränkungen inszeniert – zumindest was die Beschäftigung mit der Kunst der Avantgarden anging. Die ersten Ausstellungen der Kunstsammlung nach ihrer Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg widmeten sich direkt der im NS verfemten Moderne. Vom 17.11. – 8.12.1946 wurden expressionistische Kunstwerke unter dem Titel Meisterwerke Neuer Deutscher Malerei gezeigt, dann Deutsche Zeichner von der Romantik bis zur Gegenwart (30.06. – 3.8.1947) und schließlich Deutsche Impressionisten. Über hundert Meisterwerke von Menzel bis Slevogt (12.09. – 26.10.1947). Alle drei Ausstellungen wurden von Hans Tintelnot kuratiert, der seit 1946 als Zeichenlehrer und außerordentlicher Professor an der Universität Göttingen tätig war und zu dessen Aufgaben auch die Betreuung der Kunstsammlung zählte.

Zwar waren die meisten modernen Werke aus eigenen Beständen der Beschlagnahmung für die Ausstellung Entartete Kunst zum Opfer gefallen, doch diese Fehlstellen konnten durch Leihgaben aus Privatbesitz und von Museen in Braunschweig, Hannover und Düsseldorf gefüllt werden. Scheinbar sind diese Ausstellungen Ausdruck eines Neuanfangs bei gleichzeitigem Anknüpfen an Sammlungs- und Ausstellungsinteressen der frühen 1930er Jahre sowie ein expliziter Versuch, »vergangenes Unrecht und arge Verkennung wieder gutzumachen«17. Das ist, wie ein genauerer Blick auf die Ordnung und Fragestellung dieser Ausstellungen offenbart, eine höchst brüchige Hoffnung. Hans Tintelnot hielt auch in der Nachkriegszeit unverändert an der Theorie fest, dass sich Nation, Volkszugehörigkeit, Raum und Boden in Kunstwerken äußerten, dass diese Faktoren die Form eines Kunstwerkes bestimmten. Er wandte dieses Denken nun lediglich auf vorher unbeachtete Kunststile an, wie sich aus seinem Vorwort zur Impressionisten-Ausstellung 1947 erlesen lässt:

Die Ausstellung ›Deutsche Impressionisten‹ ist die dritte in der Reihe umfänglicher Überblicke, die von der Kunstsammlung der Universität Göttingen veranstaltet werden, um Wesen und Wirken, Herkunft und Entwicklung der modernen deutschen Kunst aufzuzeigen. Während die erste Ausstellung die Reifezeit des deutschen Expressionismus zeigte, versuchte bereits die zweite, die den deutschen Zeichnern gewidmet war, durchgehende Charakterzüge der deutschen Kunst zu verdeutlichen. [Hervorhebungen VS]18

Auch die Erklärung, die Ausstellungen der Kunstsammlung hätten das Ziel, »dem aufmerksamen Betrachter grundsätzliche Wesenszüge der deutschen Kunst zu erschließen« stammt nicht etwa aus einer programmatischen Schrift des NS, sondern aus dem Vorwort zu Hans Tintelnots Zeichnungsausstellung.19 Dass hier alter Wein in neuen Schläuchen verkauft wird, wird säuberlich kaschiert durch die Hinwendung zur Avantgarde.

Kunst und Nation – Kontinuität einer DenkfigurHierin tritt eine Kontinuität kunsthistorischer Denkstile und Ordnungsprinzipien offen zutage, in denen Raum und Volk als grundlegende formgebende und erkenntnisleitende Kategorien angenommen werden. In der Tat ist die Dauerausstellung der Kunstsammlung bis heute nach nationalen Schulen gegliedert. Damit befindet sich die Kunstsammlung freilich in sehr guter Gesellschaft: Eigentlich alle großen Gemäldegalerien vom Louvre bis zur Eremitage ordnen ihre Ausstellungen nach Nationen: Hier die Italiener, da die Deutschen, dort die Niederländer und Franzosen und so weiter. Mit welchem Erkenntnisinteresse das eigentlich geschieht, welche kunsthistorischen Annahmen und Setzungen dieser Anordnung vorrausgehen und ob eine solche Anordnung überhaupt noch geeignet ist, die Fragen, die unsere Zeit an Kunst stellt, sinnfällig zu beantworten, wird kaum je reflektiert. Dabei wäre das gerade im Hinblick auf tagesaktuelle Debatten umso wichtiger.

In der FAZ positionierte sich jüngst der Kunsthistoriker Andreas Beyer in der Debatte um Restitutionsforderungen außereuropäischer, in kolonialen Kontexten geraubter Kulturgüter. Er leitet seinen Artikel mit einer Kritik an der Ordnung von Museen nach nationalen Schulen ein und warnt vor patrimonischen und identitätspolitischen Zuschreibungen an Kunstwerke, denn so »setzt sie [gemeint ist die Kunstgeschichte; V.S.] sich auch der Gefahr aus, dass die vorgeschlagenen Restitutionen plötzlich vielleicht auch als Säuberungsakte verstanden werden, mit denen die eigenen Sammlungen von Fremdem gereinigt werden sollen.«20 Er bemüht damit ein als Sorge kaschiertes Strohmann-Argument. Implizit schwingt hier die Unterstellung mit, Kunsthistoriker*innen, die versuchen, vergangenes Unrecht anzuerkennen, perpetuierten nationalistisches Gedankengut. In Umkehrung tatsächlicher Intentionen wird so die fortdauernde Aneignung von Raubgut zum Ausdruck von Weltoffenheit stilisiert.21 Beyer plädiert für eine universalistische Kunstgeschichte (in der allerdings Theorien, die in Europa an europäischen Kunstwerken entwickelt wurden, die globale Deutungshoheit behalten) und sucht Kunst gänzlich von (identitäts-) politischen Fragen abzukoppeln. Doch diese Vorstellung wird weder der Vielschichtigkeit von Kunst noch der Komplexität von Aushandlungsprozessen um Identität und Repräsentation gerecht.

Die Frage nach der Verwobenheit von Kunst und Identität sowie geografischer Herkunft bleibt also brisant. Eine kritische Wissenschaftsgeschichte der Kunstgeschichte steht hier in der Pflicht, in dieser Debatte bemühte Konzepte und Denkfiguren auf ihre historischen Ursprünge und unterliegenden Wertsetzungen hin zu hinterfragen und zur Diskussion zu stellen. Die Ordnung von Sammlungen nach nationalen Schulen ist so allgegenwärtig, dass sie häufig naturalisiert und als alternativlos angenommen wird und sich so einer kritischen Reflexion entzieht. Gerade deshalb muss sie beständig historisiert und auf ihre Produktivität hin neu befragt werden. Das heißt nun nicht, dass die Kunstsammlung der Universität Göttingen ihre Dauerausstellung umhängen soll – im Gegenteil: Als Lehrsammlung und Medium der Wissenschaftskommunikation besitzt die Kunstsammlung Göttingen das Potenzial, genau jene in Gemäldegalerien zumeist unsichtbar wirkenden ordnenden Konzepte wie Raum und Nation explizit zu machen und zur Diskussion zu stellen.

- Vgl. Heinrich Dilly: Deutsche Kunsthistoriker, 1933–1945. München/Berlin 1988, S. 31. ↩

- Vgl. ebd., S. 24f. Dieser Trend ist singulär für die Kunstgeschichte und lässt sich für verwandte Wissenschaftszweige wie die Archäologie oder die Geschichtswissenschaft nicht nachweisen. ↩

- Natürlich ist die Realität wesentlich komplexer: Wilhelm Pinder beispielsweise war während des NS und bis weit in die Nachkriegszeit einer der prominentesten Kunsthistoriker. Er war Nationalsozialist der ersten Stunde – und bis mindestens 1935 Förderer des Expressionismus. Der Maler Emil Nolde war Antisemit und Nazi und reagierte entsprechend mit kopfschüttelndem Unverständnis, als seine Kunst als entartet verfemt wurde. Der Bildhauer Rudolf Belling war sogar sowohl bei der Ausstellung Entartete Kunst vertreten, als auch gleichzeitig bei der Großen Deutschen Kunstausstellung, bei der zeitgenössische, dem nationalsozialistischen Kunstideal entsprechende Künstler*innen gefeiert werden sollten. ↩

- In der Kunstsammlung archivierte Pläne zur Neueinrichtung der Sammlung im Zuge des Umzuges an den Theaterplatz 1936 legen darüber hinaus nahe, dass eben doch vorgesehen war, die Kunst der Moderne in der Halle des neuen Gebäudes auszustellen. Hierzu bedürfte es aber noch weiterer Forschungen. ↩

- Herbert von Einem, Aufgaben der Kunstgeschichte in der Zukunft, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 5, 1936, S. 1–6. ↩

- Ebd., S. 5. ↩

- Ebd., S. 2. ↩

- Ebd., S. 5. ↩

- Dilly 1988, S. 51. ↩

- Er bedient dabei althergebrachte Topoi von stiller Opposition und innerer Emigration und verweist darauf, dass er nie Mitglied der NSDAP gewesen sei. In der Forschung ist diese Selbstdarstellung von Einems bisher unhinterfragt und unwidersprochen geblieben (vgl. Ulrike Wollenhaupt-Schmidt: »›Hitler hat die Bäume geschüttelt und Amerika hat die Früchte geerntet.‹ Zur Geschichte des Kunstgeschichtlichen Seminars während des Nationalsozialismus.« In: Becker u.a.: Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus. München 1998, S. 469-490, hier S. 477 oder Notger Hammerstein: Die Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main. Band I. Von der Stiftungsuniversität zur staatlichen Hochschule 1914–1950. Göttingen 2012, S. 646. ↩

- Hammerstein 2012, S. 646. ↩

- Zitiert nach Hammerstein 2012, S. 647. ↩

- Personalakte Herbert von Einem. UniA GÖ, Kur. Pers. 10190. ↩

- Hans Niemeyer: Völkerkundliches Museum und Kunstsammlung ziehen in neues Gebäude am Adolf Hitler Platz. Göttingen-Stadt Nr. 286, 7.12.1936. ↩

- O. V. Führer durch die Kunstsammlung der Universität Göttingen 1936. ↩

- Auch das Konzept einer Verwobenheit von Volk und Boden ist nicht erst im NS aus dem luftleeren Raum heraus entstanden, sondern hat seine gedanklichen Vorreiter etwa schon in der sogenannten Volks- und Kulturbodenforschung des Kaiserreichs, besonders aber der Weimarer Republik. ↩

- Ausst. Kat. Göttingen 1947b), Vorwort, o.S. ↩

- Ebd. ↩

- Ausst. Kat. Göttingen 1946, S. 2. ↩

- Beyer 2019. ↩

- Die Frage, warum communities, die die Restitution von Raubgütern fordern, überhaupt erst gezwungen sind, die Rechtfertigung zu bemühen, dass die geraubten Güter wichtiger Bestandteil ihrer kulturellen Identität seien und deshalb zurückgegeben werden müssten, schließt sich hier an. Eigentlich sollte es einer solchen Argumentation gar nicht bedürfen, um im westlichen Museumsbetrieb, in der Politik und in Gerichten Gehör zu finden. Begangenes Unrecht muss aufgearbeitet werden. Die Gründe der Opfer, ihre widerrechtlich enteigneten Kulturgüter zurückhaben zu wollen, sind für die Debatte nicht von Belang – zumindest nicht juristisch und schon gar nicht kunsthistorisch. ↩