»Früh übt sich, wer ein Meister werden will« – das wusste schon Schillers Wilhelm Tell. Doch wie übt sich einer, der heute als Meister der skurrilen Prosa und des autofiktionalen Verwirrspiels gilt? In seinem neuen Buch Glücklich wie Blei im Getreide gewährt Clemens J. Setz einen Blick auf frühe Schreibversuche und beweist dabei, dass zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, dass aber auch Geschichten vom schriftstellerischen Scheitern meisterhaft erzählt sein können.

Von Julian Ingelmann

Niemand kann sagen, wie viele potentielle Bestseller und Jahrhundertromane in den Autorenschreibtischen dieser Welt ihrer Entdeckung harren. Ziemlich sicher ist aber, dass die meisten Texte, die unveröffentlicht und unentdeckt in den Ordnern, Mappen und Schubladen von Schriftstellern lagern, völlig zurecht unveröffentlicht und unentdeckt geblieben sind. Das gilt auch für die frühen Schreibversuche von Clemens J. Setz – davon ist der preisgekrönte Grazer jedenfalls überzeugt, als er im Januar 2014 auf dem Suhrkamp-Blog Logbuch von einem interessanten Fund berichtet: Eine Mappe mit der Aufschrift »Geschichten, 2001–2003« habe er gerade entdeckt. Sie enthalte »einen Stoß alter Geschichten«, »die frühesten Prosa-Versuche, die ich aufbewahrt habe.« Er sei zwar nicht sonderlich überzeugt von seinem Frühwerk, habe beim Lesen gar eine »Fremdschämgänsehaut« bekommen, wolle die Titel der Texte aber dennoch veröffentlichen. Schließlich ergäben sie, als Liste notiert, »ein Gedicht im Stile der New York Poets«. Setz’ Blogeintrag endet mit einem bemerkenswerten Aufruf: »Die ersten fünf Erzählungstitel, die in den Kommentaren zu diesem Post genannt werden, werde ich im nächsten Blogeintrag nacherzählen, mit Textproben. Auch die wirklich peinlichen. […] Ich werde es bereuen.«

Den Leser erwarten knappe Inhaltsangaben des Grotesken, kauzige Zusammenfassungen der jugendlichen Kreativität. Setz präsentiert 45 Kleinode paraphrasierter Absurdität – und einen Einblick in die Gedanken eines Autors über sich selbst. »Sein Königreich war das Vage«, schreibt er in der Einleitung über sein jüngeres Ich, »der poetische Nebel, die aneinandergereihten Einfälle, der einzelne Erzählsatz, der nur um der in ihn eingewickelten Metapher willen geschrieben ist.« Vom vagen Nebel sind die Erzählungen in ihrer 2015er-Fassung natürlich befreit. Geblieben sind die Freude an der Brutalität und der Spaß am abstrusen Horror, die schon Setz’ Erzählband Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes (besprochen auf Litlog) auszeichneten. In Der Stylit und der Wolkenkratzer etwa erzählt der Autor von einem Säulenheiligen, der sich aus Versehen in den Tod stürzt. Das Auffinden der Leiche gestaltet sich nicht besonders angenehm: »›Am nächsten Morgen fanden sie ihn, wie ein falsch zusammengeklappter Wäscheständer aus knochendürren Armen und Beinen, verkrümmt liegend im ewigen Staub der großen Stadt Antiochia.‹« Szenen wie diese finden sich in vielen Texten. Das Buch lebt von der Geschwindigkeit, in denen Setz seine morbiden Einfälle präsentiert. Dabei spielt auch sein beißender Zynismus eine wichtige Rolle: Eine Erzählung berichtet beispielsweise von einem Zooaffen, der so sehr von einem Tinnitus geplagt wird, dass er ein Mal im Jahr versucht, sich umzubringen. »Für dieses Event«, so kommentiert der Erzähler lakonisch, »seien allerdings, aufgrund des großen Interesses, Voranmeldungen nötig.«

Im Zentrum der Geschichten stehen entweder mysteriöse Gegenstände – wie verrückt gewordene Kirschbäume und verfluchte Altarbilder – oder menschliche Außenseiter. Setz’ hegt eine Faszination für skurrile Einsiedler, Eremiten und Einzelgänger. Wie schon in seinem Roman Indigo (besprochen auf Litlog) sind diese meist durch irrwitzige Krankheiten von ihrer Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen. So ergeht es etwa dem Protagonisten der Erzählung Warum ich niemals Vater werde: »Die Geschichte handelt von einem Mann, der so unerträglich hässlich ist, dass es niemand mit ihm aushält. Die Menschen werden religiös oder gewalttätig, wenn sie ihn sehen.«

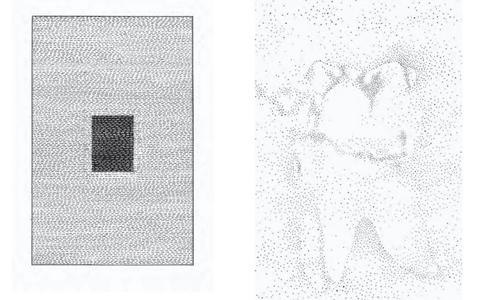

Abstrakt, konkret, apart: Illustrationen von Kai Pfeiffer

Abstrakt, konkret, apart: Illustrationen von Kai Pfeiffer

Glücklich wie Blei im Getreide ist ein medizinisches Kuriositätenkabinett, ein Panoptikum der Pathologie. Setz’ Figuren sind geistig und körperlich verwundet, sie leiden unter physischen Beeinträchtigungen und werden von fixen Ideen heimgesucht. Der Suizid oder Mord, der viele Texte beschließt, erscheint meist folgerichtig. Dadurch ist das Bändchen eines von der Sorte, die zwar schnell gelesen ist, dem Leser jedoch noch lange im Gedächtnis bleibt. Schließlich liefert es reichlich Stoff für Alpträume, aus denen man grinsend erwacht.

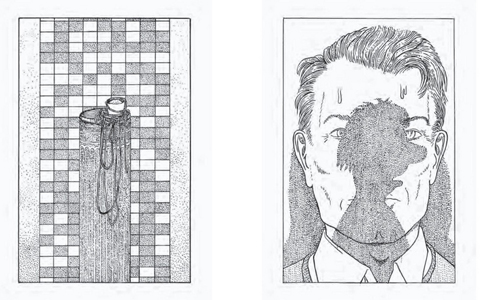

Eigenverriss und SelbstzitatBegleitet werden die Nacherzählungen von Illustrationen des Berliner Künstlers Kai Pfeiffer. Er schafft es, die Eigenartigkeit der Setz’schen Worte in originelle Darstellungen zu übersetzen. Mal arbeitet er mit minimalistischen Punktanordnungen, mal mit Comicästhetik, er zeichnet abstrakt und konkret. Seine Bilder bewegen sich im Spannungsfeld zwischen symbolischer Darstellung und karikaturistischem Bildkommentar. Pfeiffers Zeichnungen gelingt es häufig, die Atmosphäre der Geschichten einzufangen und eine Symbiose mit Setz’ Texten einzugehen. Oft scheint es gar, als könne sich Pfeiffer eher mit den Originalideen anfreunden als ihr Erfinder.

Denn dieser übt sich vor allem in ironischem Abstand zu sich selbst. Setz experimentiert mit dem Narrativ des dichterischen Frühwerks und parodiert die Genieästhetik, verreißt seine Texte und entschuldigt sich für unverständliche Satzkonstruktionen. Und doch lassen sich mühelos die Entwicklungslinien aufzeigen, die Setz’ »Geschichten, 2001–2003« mit seinen späteren Büchern verbinden. Schon früh experimentiert er etwa mit der Autofiktion, schreibt sich selbst also als Figur in seinen eigenen Text. In Glücklich wie Blei im Getreide tritt etwa ein altkluger Professor namens Clemens J. Setz in Erscheinung, der den Erlebnisaufsatz eines Schülers – die Geschichte Wie ich meinen ersten Sklaven bekam – spöttisch kommentiert.

Mal minimalistisch, mal mit Comicästhetik: Illustrationen von Kai Pfeiffer

Mal minimalistisch, mal mit Comicästhetik: Illustrationen von Kai Pfeiffer

Doch Setz erweist sich nicht nur als Virtuose des vielschichtigen Verwirrspiels, sondern auch als gnadenloser Literaturkritiker seiner selbst. Mal bezeichnet er eine Geschichte als »kehlmannesk«, mal findet er eine Erzählung »schwer verständlich«. Immer blickt zwischen den Zeilen jedoch die Verwunderung des Autors über seine eigenen Einfälle hervor. Setz entfremdet sich von seinen eigenen Texten – und nähert sich dadurch seiner Vergangenheit an. Besonderes Vergnügen bereitet ihm das Selbstzitat. Über seine Erzählung Sorge um das Satyrspiel im Winter, die den Band eröffnet, urteilt er etwa: »Ein Satz sticht besonders hervor, weil er so rätselhaft misslungen ist, dass man gar nicht weiß, wo man ihn anpacken soll, er scheint zwischen den Dimensionen festzustecken wie ein fraktales Gebilde: ›Von der Sammelstelle her föhnte sich der Wind an ihnen fest.‹« Wer bei diesem Satz lachen, den Kopf schütteln oder die Stirn runzeln muss, der sollte dieses Buch lesen. Alle anderen aber auch.